皆さんこのようなことで

困っています

- 申請件数が多くなり、いつもお願いしていた行政書士の対応が遅くなってきた

- 24時間の通行、誘導車無しの条件で許可が欲しい

- 荷主、現場の発注者がコンプライアンスに厳しい

- 今まで自社で申請していたが、現場と経路が増えて管理が難しい

- 特車の許可違反が重なり、今度違反するとETCコーポレートカードの割引き停止になってしまう

- 取り締まり対策のため、完璧な許可を取得したい

- 急な現場案件で特車の許可が必要になったため、即日対応してほしい

- 他の行政書士に依頼したが、走りたい内容と違う経路と積載物の内容で許可が出てきた

- 新車を購入するので、すぐ走れるように早めに申請してほしい

- 今まで複数の行政書士にお願いしていたが、統一したい

- 車両軌跡図や運行計画書も作成してほしい

- 現在他の行政書士に任せているが、お試しで今回の申請だけ依頼したい

- 誘導車や夜間通行の条件は無しで、なるべく多く積んで走りたい

- 許認可を内製化するためのコンサルやセミナーをお願いしたい

- 誘導車(回転灯)やトレーラーの基準緩和申請もお願いしたい

- 全国の現場での申請に対応してほしい

- 幅3,5mや総重量60tのような超重量・超寸法車両の許可を取りたい

- 発注者から通行経路を指定されたので、細かく柔軟に対応してほしい

毎月100台以上の特車申請

を行っている当社が

お客さまの事業を

完全サポートいたします。

全国の全国の特車申請は

当社に是非一度ご相談ください!

バウンダリ行政書士法人なら

- 最速即日申請!毎月100台以上の申請実績!

- 全国どこでも対応!もちろん誘導車(回転灯)などの基準緩和申請も任せられる!

- 組織で特車申請をフルサポート!専属の特車専門行政書士が対応!

- 自信があるからこそできる、不許可時の全額返金保証!※1

- 毎月の維持管理もお任せ!お客さまに最適な管理方法をご提案!

- ※1弊社が原因の場合です。また、お客さまの同意を得た場合を除きます

実績多数!

特車の申請に精通しており、数多くの事例から、申請時点で早く許可がおりる申請窓口を選んで申請することができます。

道路管理者の協議がない経路であれば、申請から最短3日で許可を取得!協議がある場合でも、事前に協議先と調整することにより、協議日数を減らしたり、早く許可がおりる別ルートの提案が可能です!

当社は特に建設業関連の特車申請に強く、日々全国の現場での申請を行っています。

建設機械やクレーン車など超重量・超寸法の許可申請もお任せください!

許可積載物等実績一部

-

コベルコ建機株式会社

ロングレンジ仕様機

SK260LC-10 -

日立建機株式会社

双腕仕様機

ASTACO(アスタコ) -

陸上自衛隊

戦車 -

日本キャタピラー合同会社

i-Construction対応ブルドーザ

Cat D8T -

コマツカスタマーサポート株式会社

建設工事用モーターグレーダー

GD675-6 -

株式会社加藤製作所

ラフタークレーン

UDS-KRC012 -

NTT関連業務

電柱、鉄柱運搬 -

産業廃棄物収集運搬業務

フルトレーラ

お客様の声

有限会社黒潮重機興業

代表取締役 菅原 隆太 様

いつ、どんなきっかけで、この許認可について必要だと感じましたか?

弊社は主に建設機械を全国各地へ運搬する業務を行っていて、1979年の創業時からずっと法令順守の徹底をしてきました。

緩和車両を保有したとき、すぐ特車の許可が必要だと感じましたね。建設機械を運搬するとき、多くの現場では許可証のチェックをされます。弊社の取引先は適切な許可証(幅、重さ、経路など)を取得していないと現場に入場させてくれなかったり、業務を発注してくれない企業ばかりです。

なぜ、月額許可管理でのプランにしたのですか?

また、良いと思った点もお聞かせください

今まで特車申請は自社完結させていたんですが、年々トレーラーなどの車両が5台、10台と増えてきたこと、経路も現場案件を含めると300以上になってきて管理しきれなくなったことが理由です。なんといっても対応の早さ、手軽さ、気軽さです。弊社のニーズに合わせたプラン提案も嬉しいです。全ドライバーが取締り時に提示したり、許可を取得している経路がすぐ分かるシステム(今回はkintone)を弊社用に作ってくれ、業務効率が格段に上がりました。

許可管理を依頼した後、どのような影響がでましたか?

申請に要する時間を業務にあてることができた。また、プロに依頼したことによりスピード申請が可能になったため、特車の許可が必須の仕事が増加しました。許可管理のことを考える必要がなくなったため、営業に力を入れることができ、更に売上が増加しましたね。

依頼を検討している方、特車申請と維持管理にお困りの方に一言

紹介したくないほど、完璧な仕事します!

最後に貴社のアピールポイントをお願いします

即決即答、超特急案件もお任せ!ピンチの時ほど電話ください!

創業以来人身交通事故ゼロの実績と信頼で、運行計画から搬入までフルサポート、重機の事でご要望があれば何でもご相談ください!

株式会社グレートマリン

代表取締役 吉川 修一 様

いつ、どんなきっかけで、この許認可について必要だと感じましたか?

弊社は愛知県飛島村にて、パワーボートの販売、管理、整備を行っており、パワーボートレースに出場するために許可が必要でした。

それをなぜ依頼しようと思いましたか?

パワーボートを安全に運ぶ必要がありました。

ご依頼時の第一印象は?

条件が難しい案件でしたが「ぜひやらせてください!」とご回答いただき大変うれしかったです。

依頼するとき、他の行政書士も検討しましたか?また検討の際、どの点を比べましたか?

他社様も検討させていただきましたが、この案件は難しいと断られてしまいました。

なぜ最終的に当事務所を選んだのですか?

「やらせてください!」という挑戦心がとてもうれしかったため。

担当の方のレスポンスがよく検討段階でも随時連絡、親身になって相談にのっていただけました。

許可管理を依頼した後、どのような影響がでましたか?

許可書がある安心感で安全にボートを会場まで運びことができました。

依頼を検討している方、特車申請と維持管理にお困りの方に一言

不可能を可能にしていただける事務所さんです。

最後に貴社のアピールポイントをお願いします

パワーボートレース。知らない方が多いのが現状です。大迫力のボートレースぜひ一度ご覧ください。

そして、日本トップクラスのパワーボートのメンテナンス技術をもったグレートマリンにお越しください。色鮮やかなパワーボートが保管されており、エンジン音も大迫力です。

スピーディ、柔軟な対応、

明確な料金

専門の特車申請行政書士が多数所属しており、いつも迅速に対応。

料金も明確で許可がおりなかった際は全額返金保証。

企業顧問として相談、情報提供や許認可管理業務も行なっているため、目まぐるしい業界の変化に対応することができます。

報酬

当ホームページ限定価格

特車許可申請

- 16,500円〜

月額許可管理料

- 33,000円〜/月

新規・更新・変更申請が

通常より 10% offになります。

※33,000円に申請費用は含まれません。

申請費用は別途発生いたします。

基準緩和認定申請

回転灯(誘導車等)

- 33,000円/1台

トレーラー

- 110,000~/1台

- ※料金は全て税込です。

- ※管理契約は1年契約の自動更新ですが、いつ解約していただいても構いません。違約金等は一切発生しませんが、解約月の料金は1月分お支払いいただきます。

また、金額は管理する許可件数によって変動しますので、お見積りさせていただきます。ご依頼後、電子契約を締結させていただきます。 - ※経路数、車両台数が多い場合は割引させていただくことがございます。詳しくはご相談ください。

組織での強力なサポート体制

特車専門の専属行政書士チームが対応!

申請先と申請方法を熟知しているので、車両・経路・申請先の混雑状況に応じてベストな選択ができます。

法令の改正情報、日々の更新や急ぎの案件も全てお任せ!

他の行政書士事務所で間に合わないと言われた案件でも、まずはご相談ください!

他の事務所で断られたご相談についてもお受けしています。

まずはご相談ください!

- 現場が動かないので、とにかく早く許可が欲しい

- 特車の許可がなかったので業務を受注できなかった

- 最近取り締まりが厳しいので、

しっかりした許可が欲しい

そんな時も

バウンダリ行政書士法人なら

サポートできます!

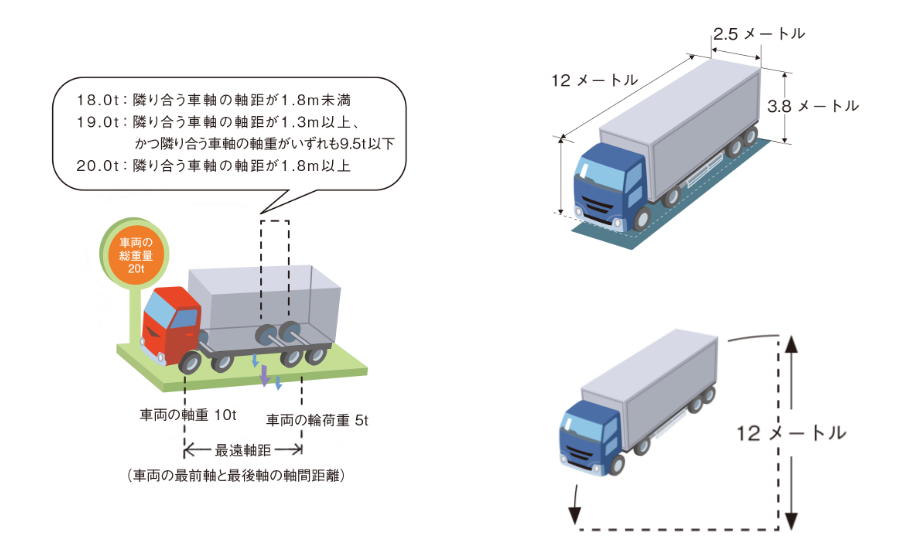

「車両の構造が特殊」である車両、あるいは輸送する「貨物が特殊」な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには通行しようとする道路の道路管理者の許可が必要になります。

「車両の構造が特殊」…車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、ほろわく型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

「貨物が特殊」…分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

| ◆一般的制限値(最高限度) | |

|---|---|

| 幅 | 2.5メートル |

| 長さ | 12.0メートル |

| 高さ | 3.8メートル |

| 重さ | 総重量 20.0トン |

| 軸重 | 10.0トン |

| 隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) |

| 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン | |

| 輪荷重 | 5.0トン |

| 最小回転半径 | 12.0メートル |

- ※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

よくあるご質問

- Qこの日までに必ず許可が欲しいのですが、確実に間に合いますか?

- A申請窓口、通行経路と申請時期により大きく変動しますので、確答はできません。最短の申請に努めますが、物理的に不可能な場合はご相談時に必ずお伝え致します。余裕を持った早めのご相談をお待ちしております。

- Q現在保有している車両が特車申請が必要かどうかわからないのですが。

- A車両情報を提供していただければ、事前に弊社で確認致します。確認については無料です。

- Q許可の有効期間は最大でどれくらいですか?

- A原則2年または1年です。

- Qリースなので車検証の名義が自社ではないんですが、申請できるのでしょうか?

- Aはい、できます。特車申請は車検証の所有者や使用者に他社の名前が記載されていても申請することができます。

- Q特車の許可管理をしてほしいのですが、お支払いはクレジットカードですることは可能ですか?

- Aはい、可能です。お支払い方法は銀行振込、クレジットカードの2種類が選択できます。

- Q料金について、当ホームページに記載されている金額と案内された金額が違うのですが

- A当ホームページは税込表示となっております。ご確認いただき、ご不明点等ございましたら、バウンダリ行政書士法人(customer@boundary.or.jp)までご連絡ください。

- Q領収書の発行は可能ですか?

- A可能です、お支払い後にバウンダリ行政書士法人(customer@boundary.or.jp)までご連絡ください。

紙での送付(送付先をメールに添えてください)又はPDFデータでの送付になります。

- Q口座振込の手数料の負担はどちらになりますか?

- Aお客様のご負担とさせていただきます。

超特急のご相談から大規模申請のご相談まで

特車申請のこと、なんでもお問い合わせください!

ZOOMによるオンラインでの相談も対応しております!

新型コロナウィルス感染症の影響で対面での打ち合わせが難しいという方も、お気軽にご相談ください。

ご用意いただくものは、パソコン又はスマートフォン、タブレット等の機器と、インターネットに繋がる環境だけ!

弊社から無料相談用のURLをお送りしますので、それをクリックするだけで開始できます。

当社について

確実・誠実・丁寧がモットー。

確かな信頼と実績でサポートいたします。

私は行政書士として建設業・運送業界を中心に、北海道から沖縄まで、全国で数多くの特車申請のサポートをしてきました。

最前線で業界の変化を見てきた経験から、取り締まり対策、法令と事業者の認識のズレなどを考慮し、お客様に適切な許可取得をお約束します。

特車を取り扱う全ての事業者のリスク軽減、事業発展を願っています。

バウンダリ行政書士法人 代表行政書士

佐々木 慎太郎

会社概要

- 会社名

- バウンダリ行政書士法人

- 代表者

- 佐々木 慎太郎

- 所在地

- 仙台オフィス(本社)

〒980-0802

宮城県仙台市青葉区二日町6−26 VIP仙台二日町2階

- 東京オフィス

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-6-3 日比谷頴川(エイセン)ビル 9階

- TEL

- 03-6550-8240

- FAX

- 022-226-7403

- customer@boundary.or.jp